Caprices des vents de l’hémisphère sud

Pierre Eckert, Méorologue émérite

Avril 2025

Dans nos précédents articles sur la météorologie, nous avons décrit les vents de l’Atlantique nord, puis ceux de la zone équatoriale avec notamment les alizés. Lors des deux dernières saisons du parcours de Gaia, nous avons par contre connu les vents de l’hémisphère sud, qui sont connus pour être plutôt soutenus car peu freinés par des surfaces de continent comme dans l’hémisphère nord. Les conditions que nous avons rencontrées dans les canaux de Patagonie et dans la zone tropicale du Pacifique, n’ont toutefois pas totalement correspondu à ce que nous attendions.

Les vents typiques de ces régions

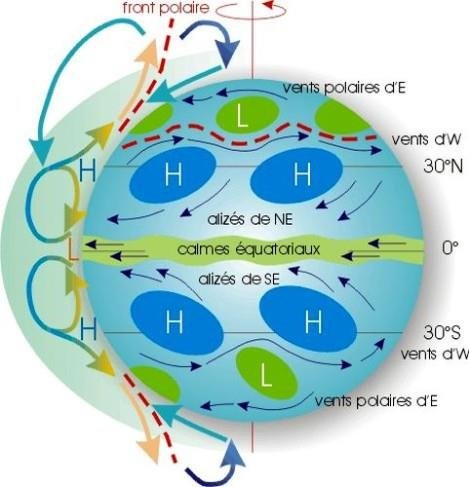

La circulation générale des vents est décrite dans l’article général https://sy-gaia.ch/les-grandes-lignes-de-la-meteo-que-rencontrera-gaia/. Les systèmes météo dans l’hémisphère sud sont les même que dans l’hémisphère nord, mais sont retournés selon une symétrie par rapport à l’équateur. On retrouve donc des zones de haute pression autour de 40°S et des dépressions vers 55°S. La grande différence est que les rotations se font en sens inverse : les vents tournent dans le sens des aiguilles d’une montre autour des dépressions et en sens inverse des aiguilles d’une montre autour des hautes pressions. Du point de vue de la physique, c’est parce que la force de Coriolis agit de façon inverse dans l’hémisphère sud.

Champ de pression global

Champ de pression global

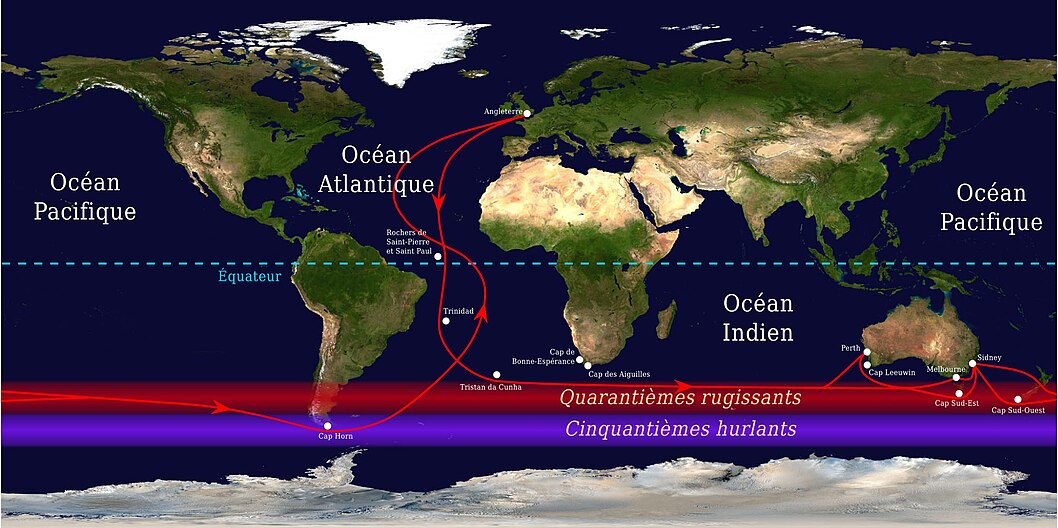

Au nord des hautes pressions, à des latitudes allant de l’équateur à environ 33°S, règnent des vents assez constants d’est à sud-est appelés alizés. Entre les hautes et les basses pressions, les vents soufflent de secteur ouest. Ils sont puissants et leur réputation leur a donné la dénomination de 40e rugissants et de 50e hurlants. Les chiffres 40 et 50 font référence aux latitudes auxquelles ces vents se font sentir.

Vents 40e-50e

Vents 40e-50e

Cette représentation linéaire est bien entendu idéalisée. Dans la réalité les dépressions se creusent et se comblent tout en se déplaçant d’ouest en est. Les vents d’ouest sont donc fort variables, plus ou moins forts, avec des directions pouvant osciller entre le sud-ouest et le nord-ouest.

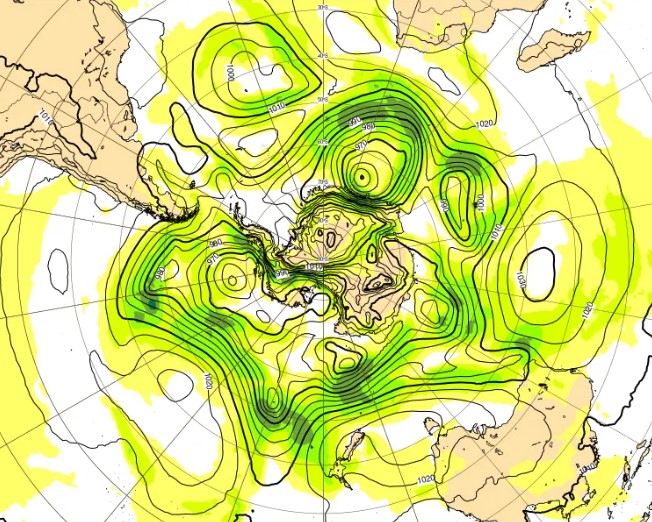

Circumpolaire sud: Dans la réalité, le champ de pression autour du pôle Sud prend cette allure: 5 à 6 dépressions entourent le pôle et le tout, tel un énorme carrousel, tourne dans le sens des aiguilles d’une montre avec des dépressions qui se creusent et se comblent.

Circumpolaire sud: Dans la réalité, le champ de pression autour du pôle Sud prend cette allure: 5 à 6 dépressions entourent le pôle et le tout, tel un énorme carrousel, tourne dans le sens des aiguilles d’une montre avec des dépressions qui se creusent et se comblent.

Voici donc pour la théorie, voyons comment tout cela s’est traduit dans la réalité.

La Patagonie

La Patagonie se trouve tout au bout de l’Amérique du Sud, en fait en prolongation de la cordillère des Andes. Elle est constituée d’une multitude de canaux étroits entre lesquels Gaia a dû se faufiler. Pas question de tirer de grands bords si bien que nous devions rechercher des vents portants, donc de secteur sud puisque la direction générale de notre navigation était en direction du nord.

La théorie indiquée ci-dessus nous disait qu’il suffisait d’attendre qu’une dépression soit passée pour trouver pendant quelques heures (voire d’avantage) des conditions favorables. C’est sur cette option de sauts de puce d’environ une journée, avec des attentes du même ordre de grandeur, que nous avons quitté Ushuaia au début du mois de janvier 2024.

Mais il se trouve que ce début d’année 2024 a montré des caractéristiques assez particulières. Pendant deux mois, les vents ont en permanence soufflé du nord-ouest à nord avec des puissances qui empêchaient de tirer des bords contre le vent. Heureusement, par moment des vents pas trop forts, ont permis d’effectuer des bouts au moteur, ou mieux, tirer quelques bords de près.

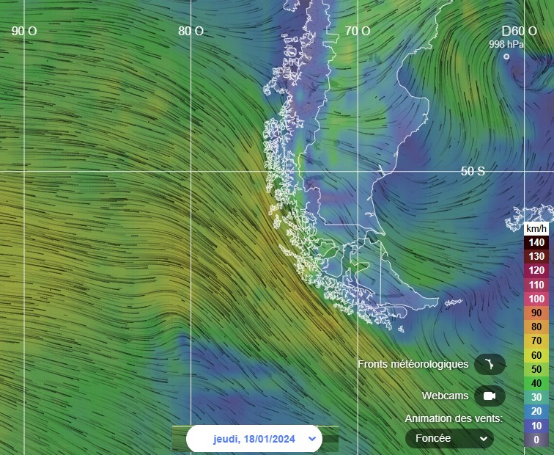

Vents 18.01.2024. Les dépressions ont campé vers 80W et ont entretenu des vents du N à NW comme on le voit sur cet exemple du 18.01.2024.

Vents 18.01.2024. Les dépressions ont campé vers 80W et ont entretenu des vents du N à NW comme on le voit sur cet exemple du 18.01.2024.

La patience de l’équipage et du météorologue a été mise à rude épreuve durant cette période. Avec de nombreux échanges par messages satellite. Par exemple :

Thierry :

Nous pouvons avancer cet après-midi, lundi et mercredi dans Magellan. Mercredi semble cependant difficile dès midi pour l’entrée dans Smyth.

Il nous faut des caletas bien protégées, aussi des williwaws ces prochains jours.

Je pense que nous pouvons atteindre la caleta Mostyn (tout près de Puerto Angosto mauvais pour les williwaws) lundi soir, avec peut-être un arrêt la nuit prochaine.

Mardi, pas de mouvements.

Mercredi avec ce que je vois maintenant, nous n’arriverions pas à rejoindre la caleta Uriarte, 53d 04’S 73d 48’W, car les vents seront déjà forts là-bas. Mais nous serons relativement bien pour attendre une amélioration à Mostyn.

Je dois dire que l’équipage commence à trouver le mauvais temps long… Mais tout va bien à bord.

Pierre :

On aurait les deux passages de dépressions mardi et jeudi, et une bonne accalmie en début de journée mercredi, mais toujours pas mieux pour la direction.

Ensuite, il faudra bien compter une dizaine d’heures pour traverser vers un abri sur Smyth. Mardi est en effet à déconseiller (fort vent de direction 340°).

Mercredi, c’est à voir. J’ai des vents plutôt faibles sur GFS entre 00 et 15 UTC. ECMWF est un peu plus fort et la direction n’est toujours pas terrible avec du NW à NE. Je partage ton impression que c’est un peu risqué pour traverser, mais on va suivre les modèles. Jeudi, ça n’ira pas. Et je ne vois malheureusement pas d’amélioration après pour le moment. On pourrait avoir des vents plus faibles à partir du samedi 27, mais toujours avec des vents de secteur NW.

Il est vrai que c’est désespérant de se trouver en permanence dans le nord-ouest à l’avant des dépressions et jamais dans un courant de sud-ouest qu’on pourrait être en droit d’attendre à l’arrière des dépressions. Je n’ai pas les éléments climatologiques permettant de voir s’il s’agit d’une caractéristique estivale de la région (à cause du courant qui bute sur la fin des Andes) ou si nous sommes tombés sur une mauvaise série météo. Alors courage à l’équipage !

On peut trouver bien d’autres aspects de ces pérégrinations dans les canaux dans le carnet de bord de Thierry. Cependant, au fur et à mesure de la remontée vers le nord, les conditions se sont progressivement améliorées avec des vents plus raisonnables et des pluies moins intenses. Cela a permis de belles navigations avec d’excellentes visibilités en direction des régions moins sauvages du Chili.

De la côte chilienne aux Gambiers

Après une pause hivernale, Gaia s’est repositionné au centre du Chili, dans la marina d’Algarrobo qui se trouve à une latitude d’environ 33°S. Nous nous étions fixés comme objectif de route la Polynésie française, plus précisément les îles des Gambiers à une latitude de 23°S. Les longitudes à parcourir vont de 72°W à 135°W, soit une importante distance de 3360 miles nautiques (6220 kilomètres) en ligne directe.

La ligne directe est en fait représentée sur le globe terrestre par l’orthodromie, soit un arc de grand cercle reliant le point de départ au point d’arrivée. Dans notre configuration, cette trajectoire est légèrement incurvée en direction du pôle Sud. Le chemin le plus court aurait donc été de prendre tout d’abord un cap vers l’ouest avant de remonter progressivement au nord-ouest pour se rapprocher de l’équateur.

On aurait donc pu s’attendre à suivre cette route directe en profitant de l’alizé du sud-est qui aurait dû être au rendez-vous selon la théorie. Mais tel ne fut pas le cas puisque la latitude de 35°S était occupée par un anticyclone, avec des vents nuls à faibles, voire des dépressions qui remontaient du sud, avec des vents contraires.

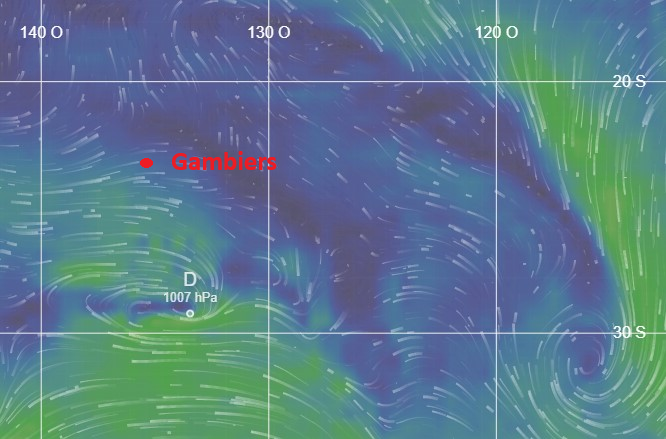

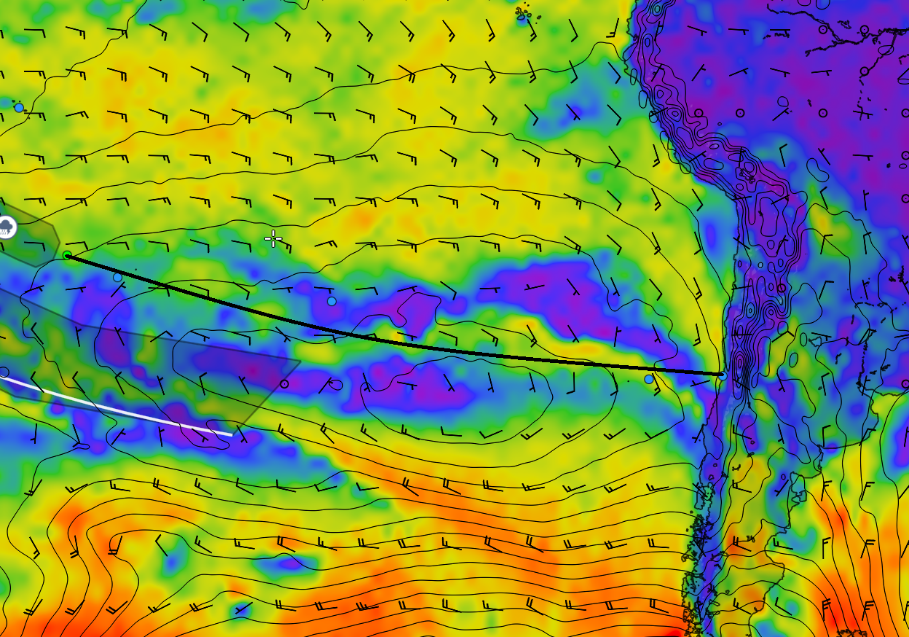

La configuration du vent au cours du parcours. En noir, l’orthodromie.

La configuration du vent au cours du parcours. En noir, l’orthodromie.

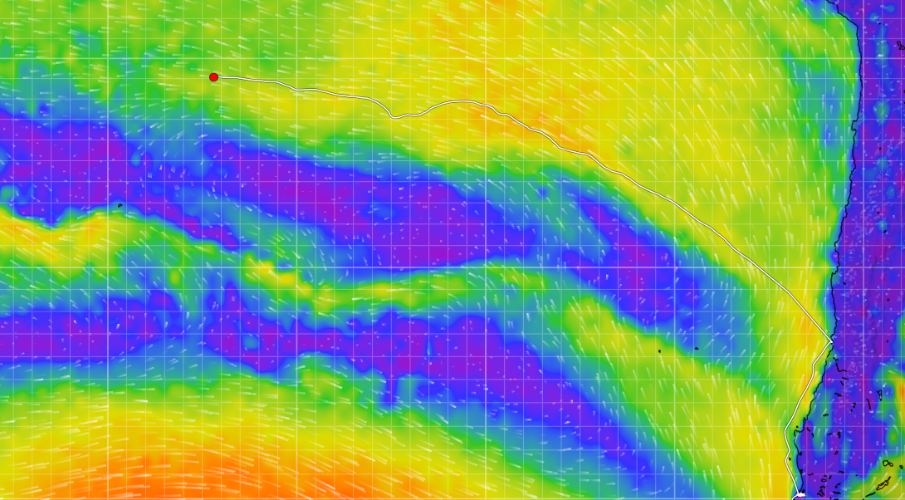

La route effectivement suivie par Gaia.

La route effectivement suivie par Gaia.

Même si elles avaient été envisagées, des escales sur l’île de San Juan Bautista (île Robinson) et sur l’île de Pâques n’étaient donc pas possibles, ce qui nous a obligés à parcourir toute la distance d’une seule traite. Après le départ le 15 janvier, nous avons pris un cap bien au nord de 320° afin de contourner le gros anticyclone mentionné plus haut. Pendant les deux premières semaines, nous avons en permanence été appelés à optimiser la route de façon à éviter les vents faibles régnant au sud tout en évitant de trop allonger la route en tirant trop de nord.

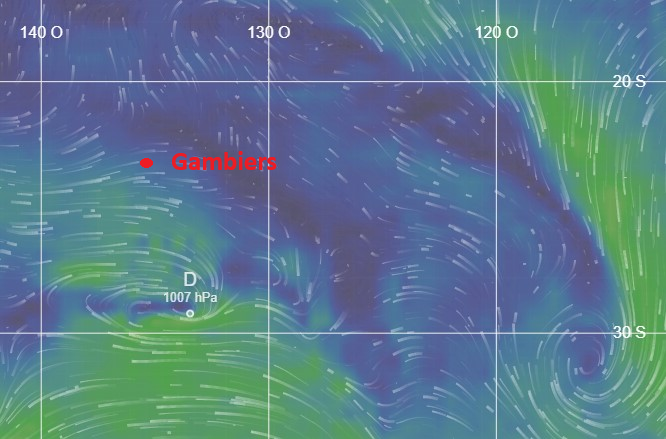

Nous avons par la suite pu incurver la trajectoire en direction de l’ouest, mais avons tout de même atteint une latitude de 21°S, donc plus au nord que notre objectif. Nous pensions ensuite pouvoir nous assoir confortablement dans l’alizé jusqu’à l’arrivée, mais c’était sans compter sur les caprices de la météorologie tropicale. La dernière semaine nous a en effet donné passablement de fil à retordre puisqu’une petite dépression a largement perturbé le courant général en produisant soit des zones de calme, soit du vent contraire.

La petite dépression contrariante vers 31°S le 12 février

Avec quelques heures de moteur et quelques bords de près, nous avons toutefois pu franchir ce dernier obstacle et amarrer aux Gambiers après un mois de navigation.

Quelques considérations sur la qualité des modèles

La qualité du routage repose en grande partie sur la qualité des modèles numériques de prévision du temps. Ces modèles doivent être initialisés au temps zéro à partir des observations disponibles. Nous avions détaillé comment ces observations sont assimilées dans une contribution précédente Aviation et prévisions météorologiques – sy-gaia. De fait, une bonne prévision ne peut être obtenue qu’à partir d’un état initial de bonne qualité et donc d’une densité d’observations suffisante.

Pour le cas de l’océan Pacifique, qui est essentiellement une très grande surface d’eau, on note que les observations in situ sont très éparses à la fois temporellement et spatialement. A une altitude de 10’000 mètres, les données provenant des vols commerciaux d’avions peuvent apporter un certain complément. Cependant, la plupart des vols suivent la route entre l’Australie et la côte ouest des Etats-Unis, ce qui rend la couverture très imparfaite.

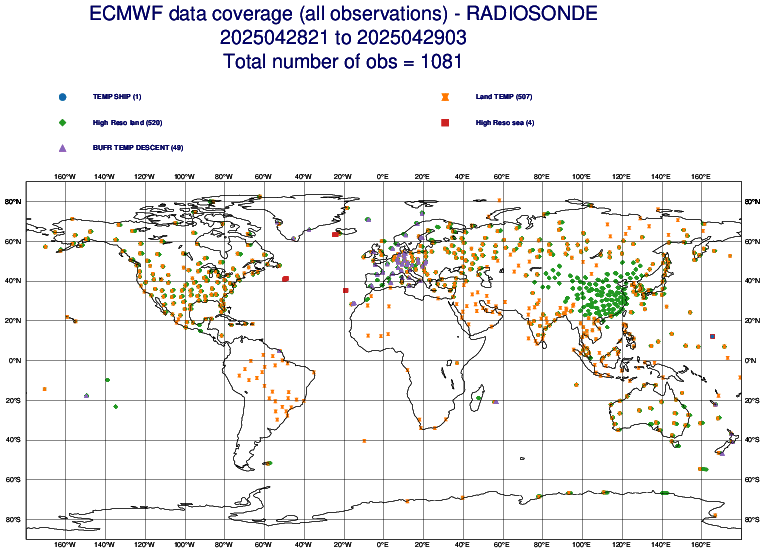

Densité des radiosondages: L’ensemble des radiosondages disponibles pour le modèle. On voit que les océans de l’hémisphère sud sont très peu couverts.

Densité des radiosondages: L’ensemble des radiosondages disponibles pour le modèle. On voit que les océans de l’hémisphère sud sont très peu couverts.

En fait, seuls les satellites offrent une couverture géographique globale de cette région. Ils ont toutefois le défaut de ne pas mesurer directement les paramètres météorologiques nécessaires aux modèles comme la température, l’humidité, le vent ou la pression. Il mesure en fait les radiances dans divers canaux de longueur d’onde et il faut reconstruire les paramètres météorologiques à partir de celles-ci. Même si l’assimilation des données satellites s’améliore de jour en jour, la disponibilité de quelques mesures in situ apporte un avantage certain dans l’initialisation des modèles.

La conséquence est que la qualité des prévisions est généralement légèrement inférieure sur les océans de l’hémisphère sud que sur les continents de l’hémisphère nord. Il n’est dont pas trop surprenant que les subtilités d’une oscillation dans l’alizé ou la formation d’une petite dépression tropicale n’aient pas été saisis de façon totalement correcte dans notre routage. Un suivi régulier toutes les 12 heures de la mise à jour des modèles et la confrontation à l’observation des conditions locales nous ont toutefois permis de gérer de façon optimale les options de route de Gaia.

One thought on “Caprices des vents de l’hémisphère sud”

Merci pour ces explications. Les grandes lignes du modèle général sont donc souvent perturbées par des phénomènes locaux avec les quels il faut composer au mieux. Sûrement pas évident même, ou surtout, si loin de toutes terres.

Bravo et bon retour en Suisse!